Яик – золотое дно. Не житьё, а Яик. Яик Горыныч. Яикушка наш Горынович, золотая твоя донушка. Скупее стал Курхаюшка, не тароват Яикушка, не радует плавённое, но всем даёт кусок. Вот было так: хто сазанью голову съест, тот обязательно вернётся на Яик. Яицкие казаки молодцы – на руку охулки не положат.

Зима на реке Урал в районе буферной плотины

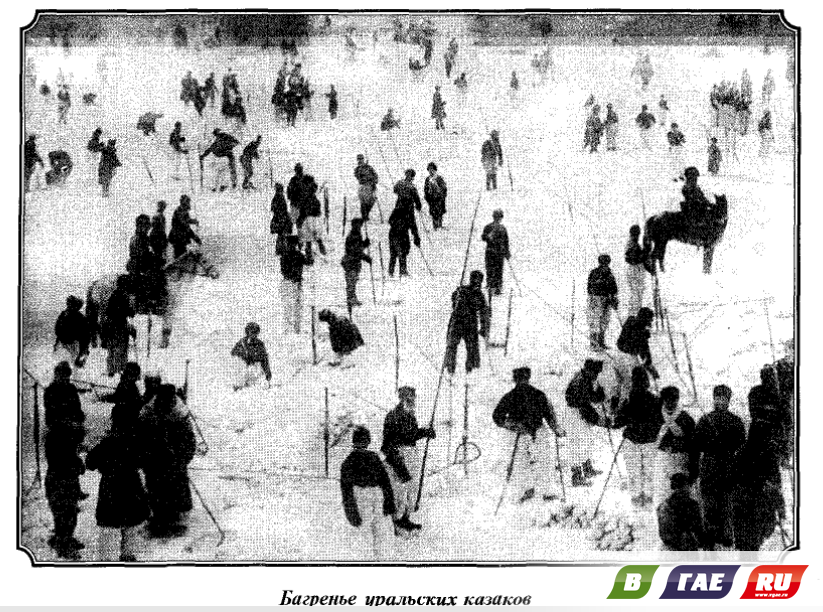

С зимой было связано багренье – зимнее подлёдное рыболовство, начинавшееся у г. Уральска и оканчивавшееся около посёлка Калёновского (200 км вниз по Уралу)…

Рис. из «Словаря говоров уральских (яицких) казаков»

Багринь заканчивым, начинам багорчиками, неводами рыбу ловить. Нигородних близко к багрини не подпускали. На багрину надевали шаровары брезентовы. Презентное (царское) багренье – багренье для царского стола (двора). Казачье багренье – для самих казаков… Баграчей, баграчеюшка, багренник, багриешка – казак, проводящий ловлю рыбы багром. Багрить едет – багров нет. Багренье одно коровоженье, багратеюшки несутся, только бороды трясутся.

Урал весной

Урал веснойКартины разудалого багренья, во всех его деталях, воссоздал наш земляк писатель Валериан Правдухин в своем романе «Яик уходит в море»:

«В прежние годы в дни царского багренья все войско загоралось и кипело от нетерпения и азарта. Подъярованные кони рвались из оглобель, становились на дыбы, били копытами снег. Из пушки тогда бухали в самом городе, иногда, как рассказывали, с колокольни старого собора. В утро самого багренья с ночи все ворота настежь, и после удара [пушечного сигнала, - Ред.] лютые кони, пары и тройки, фыркая, вставая в упряжи на дыбы, вырывались на улицы и неслись к Уралу, к ятови. Впереди всех, сажен за сто, убегал, спасаясь быстротой, багренный атаман на коне с богатым убранством – роскошным чепраком и седельным прибором. За ним с красными флажками скакали державцы. Тучи снега поднимались над войском, крутились вихрем. Шум, крики, треск багров, визг, стоны… Случалось нередко, давили насмерть людей… И так после каждой ятови — снова и снова сумасшедшая скачка, уже по льду, до нового рубежа. Нередко попадались на пути запорошенные снегом полыньи. Туда валились с лошадьми и санями. Немало гибло народу, но озорная удаль и дикое молодечество не прекращались».

Гидроним «Яик» встречается у Птолемея, во II веке нашей эры, уже в узнаваемом варианте: «Даик». В переводе с тюркского «Яик» – «распростертый, широкий». Точная гидрологическая характеристика!.. Но можно вспомнить, что в русском языке «широкий» – это еще и «щедрый». А уж щедростью Яик и его околоречной мир славился всегда.

Эх, и широки же уральские вольные степи! Здравствуйте, седые, невянущие ковыли, желтая чилига, весенние, крутые ростоши, уютные овраги, древняя река Яик, казачья дорога в море, стада мохнатых баранов, косяки звонкоголосых коней, гурты рогатого, тяжелоголового скота, и вы, лебеди степей, двугорбые и одногорбые сыновья пустынь, верблюды! Поклон до земли зеленокудрым лугам, где растут веселая трава-повитель, кислый щавель, сизая, целебная ежевика, буйный венковый хмель, черный казачий виноград – колючий торновник. Кланяемся и вам, серебристые тополи, лохматые ветлы и старые осокори, взметнувшиеся в небо на излучинах реки! Любовь наша с вами, рыжие яры, желтые, чистые пески, густые тальники по берегам, шумные перекаты и ворчливые омуты – пристанище осетров, белуг и ленивых черных сомов. Привет вам, покойные озера, старицы, заливы, ильмени и котлубани! По тинистому вашему дну ходят золотистые сазаны, темные от старости, жадные щуки, добродушные караси, скользкие лини, колючие, пестрые окуни с оранжевыми плавниками. Желтоглазые гуси, легкая казара, хлопотливые лысухи, жеманные гагары-поганки, разноперые утки, хищные, уродливые, как баба-яга, бакланы гнездятся в дремучих, увитых вековой паутиной ваших камышах. Уважение наше и тебе, узорнокрылый, черный беркут, неразделенный хозяин синих просторов, и тебе, голубоголовая дрофа дудак, величавый страж степных раздолий!..».

О башкирских корнях гидронима «Урал»: «Островистая река» бежит издалека.

MAX

MAX